1815

Der Deutsche Bund und die Anfänge des parlamentarischen Verfassungsstaates

Vorgeschichte

Auf Napoleons Initiative wurde 1806 in Paris eine Konföderation aus 16 mittleren und kleineren deutschen Staaten gegründet, die zugleich aus dem Verband des Heiligen Römischen Reiches austraten. Dieser sogenannte Rheinbund war ein völkerrechtlicher Verein souveräner deutscher Staaten unter französischer Hegemonie gewesen. Teils territorial umfassend verändert, teils sogar neu geschaffen, mussten diese Staaten die Integration ihres Territoriums bewerkstelligen und vollzogen – unter direktem oder indirektem Zwang Napoleons – eine Entwicklung nach französischem Vorbild. Zentrale Bereiche von Staat und Verwaltung wurden reformiert: das Justiz-, Finanz- und Wirtschaftswesen, der Agrarsektor, der Bildungsbereich und die Religion. Auch hinsichtlich der Verfassungsentwicklung war der Modernisierungsschub enorm, den die Rheinbundstaaten durchmachten. So wurde 1808 mit der „Konstitution für das Königreich Baiern“ erstmals im deutschsprachigen Raum eine ständeunabhängige Volksvertretung eingeführt.

Ähnliche Entwicklungsansätze gab es auch in anderen Staaten, beispielsweise in Baden und Württemberg. Aber neben der für Bayern kam letztlich nur in Westfalen eine Verfassung zustande – und hier wie dort klafften Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit auseinander: Die westfälische Volksvertretung wurde nur zweimal, die bayerische nie einberufen. Überdies hatten alle Verfassungsentwürfe eins gemein: Die monarchische Souveränität, die Staatshandeln und Rechtssetzung bestimmte, war erhalten geblieben. Dennoch zeichneten sich Demokratisierungstendenzen in dieser Verfassungsentwicklung ab: Die Abgeordneten waren als Vertreter des Volkes konzipiert; es gab die Idee von der Herrschaft des Gesetzes, der Unabhängigkeit der Justiz und von bürgerlichen Grundrechten, wie der Gleichheit vor dem Gesetz; ebenso wurden die Monarchen an die Verfassungen gebunden.

Wiener Kongress

Mit der verlustreichen Niederlage Frankreichs in Russland (1812) begann der militärische Rückzug Napoleons und das Ende seiner Herrschaft über Europa; Preußen schmiedete ein Bündnis mit Russland und erklärte Frankreich den Krieg. Die Befreiungskriege endeten in der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) mit einem Sieg der Verbündeten Preußen, Russland Schweden und Österreich über Frankreich – und der Auflösung des Rheinbundes. Im Frühjahr 1814 drangen die Koalitionstruppen immer weiter vor. Schließlich marschierten sie in Paris ein und erzwangen Napoleons Abdankung.

Am Ende der Napoleonischen Epoche galt es einerseits die internationalen Fragen zwischen den am Krieg beteiligten europäischen Mächten zu lösen – und andererseits die innerdeutsche Gesamtorganisation zu regeln. Beide Komplexe wurden auf dem Wiener Kongress (1814/15) beraten, zu dem sich Monarchen und Diplomaten versammelten. Von Festen und Bällen eingerahmt, fanden Einzelbesprechungen zwischen den vier Hauptsiegermächten (Großbritannien, Österreich, Preußen, Russland) und Frankreich statt, in denen es um eine Neuordnung der europäischen Staatenwelt im Sinne der Monarchen ging. Leitgedanke war die Wahrung und (Wieder-)Herstellung des europäischen Gleichgewichts – die verhindern sollte, dass ein Staat ein Übergewicht in Europa bekam.

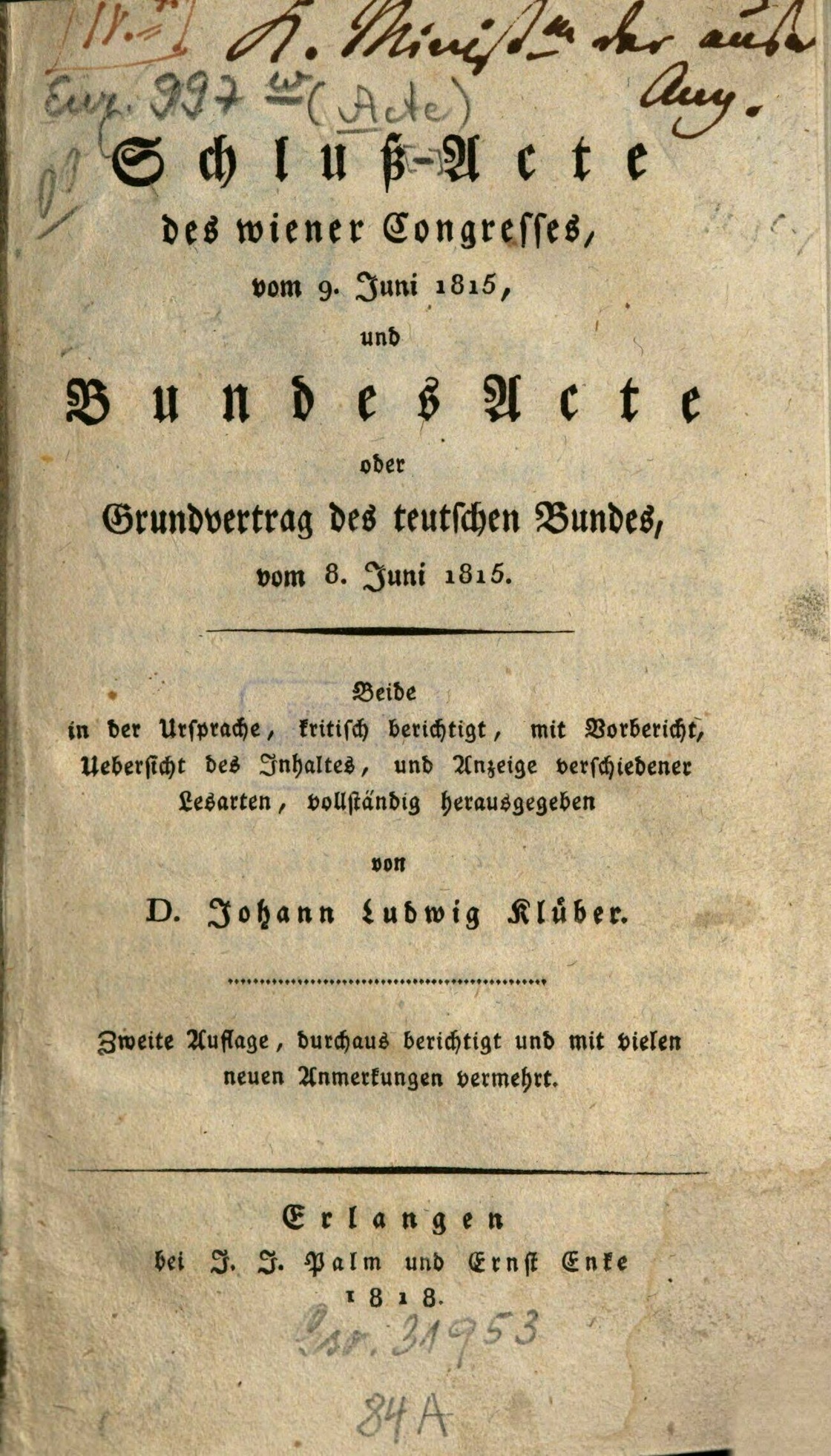

Die Ergebnisse der Beratungen wurden in der Wiener Kongressakte festgehalten, in der die internationalen Fragen geregelt wurden, sowie in der (später durch die Wiener Schlussakte ergänzten) Deutschen Bundesakte. Mit letztgenannter entstand 1815 der Deutsche Bund als „völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte“, wie es in der Schlussakte der Wiener Ministerkonferenz lautet. Der Deutsche Bund umfasste bei seiner Gründung 35 souveräne Einzelstaaten (darunter das Kaiserreich Österreich und die Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg) sowie die vier Freien Städte Hamburg, Bremen, Lübeck und Frankfurt am Main. Die beiden Großmächte Österreich und Preußen, die fast zwei Drittel der Gesamteinwohner des Bundes stellten, gehörten nur mit einem Teil ihres Territoriums zum Bund, und zwar mit jenen Gebieten, die bei der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zum Reich gehört hatten (Preußen also nicht mit West- und Ostpreußen sowie Posen, Österreich unter anderem nicht mit Ungarn, Siebenbürgen, Galizien oder Kroatien).

Der Deutsche Bund war ein Staatenbund und besaß somit weder ein Staatsoberhaupt noch eine Regierung oder eine Volksvertretung. Einziges Bundesorgan war die unter Vorsitz Österreichs tagende Bundesversammlung in Frankfurt am Main, die später als Bundestag bezeichnet wurde. Sie setzte sich aus den weisungsgebundenen Bevollmächtigten der Mitgliedsstaaten zusammen. Zur Beschlussfassung bedurfte die Bundesversammlung mindestens einer Zweidrittelmehrheit, in vielen Fällen sogar der Einstimmigkeit. Erschwerend kam hinzu, dass drei ausländische Fürsten ebenfalls Mitglied des Bundes waren – der englische König (als König von Hannover), der dänische König (als Herzog von Holstein und Lauenburg) und der König der Vereinten Niederlande (als Großherzog von Luxemburg). In der politischen Praxis der folgenden Jahre entfaltete die Bundesversammlung keine eigene Wirkung, obwohl sie laut Verfassung das Recht hatte, Bundesgesetze zu erlassen.

Nach den Kriegserfahrungen der vorangegangenen zwei Jahrzehnte bestand der hauptsächliche Bundeszweck in der „Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutschlands[] und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen Deutschen Staaten“. Für die Bundesmitglieder herrschte eine Bestandspflicht gegen auswärtige Angriffe und eine gegenseitige Friedenspflicht. 1821 folgte ein Gesetz über die Kriegsverfassung des Deutschen Bundes. Es sah die Errichtung eines Bundesheeres vor, an dem Preußen und Österreich je drei Armeekorps stellten; Bayern beteiligte sich mit einem Armeekorps, drei weitere wurden als gemischte Verbände aus Truppen der anderen Staaten aufgestellt.

Ansätze zum Parlamentarismus

Auf Sicherung ihres Besitzstandes und ihrer Souveränität bedacht, war die Neuordnung der europäischen Staatenwelt im Sinne der Monarchen geregelt worden. Doch die gesetzte Ordnung stand im Gegensatz zu den allmählich stärker werdenden nationalen und liberal-konstitutionellen Bewegungen, aus denen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten große Spannungen erwuchsen. Zwar wurde im Verfassungsmodell der konstitutionellen Monarchie, die den Monarchen an eine Verfassung band, ein Kompromiss zwischen der monarchischen Herrschaftsgewalt und bürgerlich-liberalen Freiheits- und Mitbestimmungsansprüchen gesucht – doch die Erwartungen von Liberalen wie Nationalen konnten auf diese Weise nicht befriedigt werden.

Ausdruck dieses Kompromisses war die in der Bundesakte enthaltene Zusicherung, dass in allen Bundesstaaten eine landständige Verfassung „stattfinden“ werde. Weitere Bestimmungen erhielt der Artikel nicht; offen blieb, auf welchem Weg und innerhalb welcher Zeit die Verfassungen in Kraft treten sollten. Diese Unverbindlichkeit führte zu großen Unterschieden zwischen den Ländern – die ihre Verfassungen auch und gerade als Instrument der inneren Stabilisierung und der Integration ihrer neu erworbenen Landesteile einführten.

Die ersten geschriebenen Länderverfassungen entstanden 1814 in Nassau und 1816 im Fürstentum Schaumburg-Lippe und im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. 1818 folgten unter anderem das Großherzogtum Baden und das Königreich Bayern, 1819 das Königreich Württemberg. Sie konstituierten Grundrechte und Gewaltenteilung, Zweikammersystem, bürgerliches Wahlrecht und freies Abgeordnetenmandat – all das jedoch in einem sehr begrenzten Umfang. In Preußen, der einen Großmacht, wurde bis zur Revolution von 1848 keine Verfassung verabschiedet; Österreich, die andere Großmacht, erhielt sogar erst 1867 eine Verfassung.

Einige dieser Verfassungen wurden im Einvernehmen mit Repräsentanten der Stände vereinbart und kamen durch Verträge zwischen ihnen zustande, so etwa im Königreich Württemberg. Andere Verfassungen erließen die Monarchen aus eigener Machtvollkommenheit. Diese verordneten (oktroyierten) Verfassungen waren stärker noch als die ausgehandelten vom monarchischen Prinzip geprägt, das die Stellung des Monarchen aus dem Gottesgnadentum ableitete. Nach dieser Vorstellung, die im spätrömisch-christlichen Kaisertum wurzelte, war die Herrschaft eines Monarchen durch göttlichen Willen gerechtfertigt. Sie wurde dem Monarchen also weder durch das Volk noch die Verfassung eingeräumt, sondern kraft seiner durch die „Gnade Gottes“ gegebenen Stellung zuteil. Somit stand der Monarch vor der Verfassung und war selbst die verfassungsgebende Gewalt. In diesem Sinne hieß es beispielsweise in der bayerischen Verfassung von 1818: „Der König ist das Oberhaupt des Staats, vereiniget in sich alle Rechte der Staatsgewalt[] und übt sie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen Verfassungs-Urkunde festgesetzten Bestimmungen aus."

Unabhängig von ihrem Zustandekommen war den Verfassungen eines gemein: Sie konnten nicht mehr einseitig durch die Monarchen geändert oder zurückgenommen werden. Eine Änderung der Verfassung musste von Monarch und Volksvertretung gemeinsam beschlossen werden, das heißt, der Monarch war in Ausübung seiner Herrschaft faktisch wie rechtlich an die Verfassung gebunden; weder konnte er willkürlich über den Staat und seine Verfassung verfügen, noch konnte er sich nach eigenem Belieben aus den verfassungsrechtlichen Bindungen lösen. Das war ein entscheidendes Kennzeichen des Konstitutionalismus, der den Absolutismus ablöste.

In der Geschichte der deutschen Verfassungsentwicklung markierten die Verfassungen des Frühkonstitutionalismus einen Meilenstein. Demokratische Verfassungen im heutigen Verständnis waren es freilich nicht; nicht einmal der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen wurde in und mit ihnen eingelöst. Zwar waren Grundrechte festgeschrieben, etwa die Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der Person, der Meinung und der Berufswahl; garantiert wurde auch das Recht auf Eigentum. Doch politische Gleichheit gab es trotz aller Fortschritte nicht: So bestand die erste Kammer aus Vertretern des Herrscherhauses und des Hochadels sowie aus Amts- und Würdenträgern (Beamte, Militärs, Kirchenvertreter), die vom Herrscher berufen wurden. Auch die zweiten Kammern waren teilweise noch nach ständischen Grundsätzen zusammengesetzt; ihre Sitze wurden nach Verteilungslisten an bestimmte soziale Gruppen vergeben, die das gebildete und besitzende Bürgertum bevorzugten. Hinzu kamen ein indirektes Wahlverfahren und vor allem ein beschränktes Wahlrecht, ein Zensuswahlrecht, das viele ausschloss.

Dem konstitutionellen Monarchen blieben wichtige Kompetenzen im Wesentlichen vorbehalten, etwa die Regierungsbildung und Regierungspolitik, die Organisation der Verwaltung, die Außenpolitik sowie die militärische Kommandogewalt. Zudem wurde die monarchische Gewalt durch Mitwirkungsrechte der zweiten Kammern nur bedingt eingegrenzt: Zwar konnte die Gesetzgebung nur durch gemeinsame Zustimmung von Monarchen und zweiter Kammer erfolgen, aber in allen Fällen ohne Gesetzesregelung besaßen die Monarchen als Träger der Regierungen die alleinige Zuständigkeit. Hinzu kamen die weitreichenden Machtmittel, über die Krone und Regierung verfügten: Sie konnten die Kammer vertagen oder auflösen – und vielerlei Einfluss über Möglichkeiten ausüben, die ihnen der Staatsapparat bot. Und so, wie die Kammern auf die Bildung oder Fortdauer einer Regierung keinen Einfluss hatten, stand ihnen auch das Recht nicht zu, Gesetze vorzuschlagen (Gesetzesinitiative).

Doch in der Praxis waren die (indirekten) Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Kammern größer, als es die förmlichen Verankerungen in den Verfassungen vorsahen: Krone und Regierung brauchten Stabilität, um Gesetze durchzubringen oder Steuern zu erheben – und mussten deshalb versuchen, Konfrontationen zu vermeiden, da Gesetze durch die Kammern blockiert werden konnten. So brachte der Frühkonstitutionalismus bereits Ansätze für parlamentarisches Leben hervor; mitunter bildeten sich sogar Vorformen der späteren Parteien heraus, wenn sich die unabhängigen, individuell abstimmenden Abgeordneten zu Gesinnungsgemeinschaften zusammenschlossen. Nicht selten ging auch das Selbstverständnis der Abgeordneten über die Rolle hinaus, die ihnen die Verfassung zuschrieb: Vom Verfassungsgeber war vorgesehen, dass sie staatliche Zugriffe auf die Freiheit und das Eigentum der Bürger abwehrten; sie selbst aber wollten die Rechte der Kammer erweitern und ihre korrigierende zugunsten einer mitgestaltenden Rolle ausbauen. Diese Ansätze zur Parlamentarisierung begegneten Krone und Regierung mit Restriktionen und Repressionen. Der Verfassungskompromiss mündete in Konflikt statt Konsens.

Tatsächlich verfestigte sich im Verfassungsleben die Frontstellung zwischen Regierungen und Kammern, die in der Verfassungsstruktur angelegt war: Für die Regierungen waren die Kammern eher Instrumente der Staaten, deren Politik von Monarchen bestimmt werden sollten – während sich die Kammern als Institutionen der Staaten begriffen, an deren Politik sie mitwirken wollten. Aufgrund dieser gegensätzlichen Positionen wurde zunehmend ungewiss, wie dauerhaft diese Verfassungen sein würden, die wachsende Spannungen zwischen den Vertretern der alten Ordnung und den Anhängern der neuen Ideen reproduzierten. Der Kompromiss zwischen monarchischer Herrschaftsgewalt und bürgerlich-liberaler Mitbestimmung, der die frühkonstitutionellen Verfassungen kennzeichnete, war zugleich ihr strukturelles Grundproblem.

© Dr. Lars Lüdicke (Deutsche Gesellschaft e. V.)