1871

Reichsgründung

Preußen im Deutschen Bund

Seit 1815 existierte der Deutsche Bund, zu dem sich die Fürsten der deutschen Einzelstaaten vereinigt hatten. Ursprünglich von 38 Bevollmächtigten der Mitgliedstaaten vollzogen, die auf dem Wiener Kongress die Deutsche Bundesakte unterzeichneten, änderte sich die Anzahl der Mitgliedsstaaten infolge von Kauf oder Erbverschiebungen mehrfach.

Unverändert blieben aber Ziel und Charakter dieses Zusammenschlusses: Er war ein lockerer Staatenbund von souveränen Mitgliedsstaaten, wurde aber in den grundsätzlichen politischen Entscheidungen von Preußen und Österreich dominiert. Dieser „beständige Bund“ sollte die innere und äußere Sicherheit gewährleisten – und diente somit den Monarchen als Instrument der Restauration.

Insbesondere die Befreiungskriege gegen Napoleon führten jedoch zu einer patriotischen Begeisterung, die vielfach in den Ruf nach Einheit und Freiheit mündete, d.h. in die Forderungen nach Errichtung eines deutschen Nationalstaates sowie nach Verabschiedung einer Verfassung, die politische Rechte und Freiheiten gewährte. Alle Bestrebungen, die Unterstützer dieser Ideen in ihren Aktivitäten einzuschränken, vermochten jedoch nicht, die Ideen aus der Welt zu schaffen. Vielmehr gewannen sie selbst in Zeiten der Restauration der alten Ordnung an Zustimmung, wie etwa das Wartburgfest und das Hambacher Fest zeigten. In der Deutschen Revolution 1848/49 scheiterte jedoch der Versuch, eine vom Volk initiierte Nationalstaatsgründung herbeizuführen.

Noch während der Revolution 1848/49, am 5. Dezember 1848, erließ der preußische König Friedrich Wilhelm IV. eine Verfassung für Preußen. Mit der Inkraftsetzung dieser preußischen Verfassung kam er gewissermaßen den Verfassungsberatungen der Paulskirche zuvor, die parallel an einer freiheitlichen Verfassung für den zu begründenden Nationalstaat arbeiteten. Da diese oktroyierte Verfassung viele der „Märzforderungen“ einlöste und einen liberalen Grundrechtskatalog enthielt, schienen sich mit ihr sogar Erwartungen der liberal-bürgerlichen Reformer zu erfüllen – die deshalb die aus selbstherrlichem Machtverständnis erlassene Verfassung doch als konziliante Kooperationsgrundlage ansehen konnten. Doch von einer demokratischen Staatsordnung war Preußen noch weit entfernt, wenngleich die Verfassung nicht nur weitreichende Rechte des Monarchen sicherstellte, sondern eben auch manche Machtbefugnisse einschränkte. Zu diesen Einschränkungen gehörte, dass die Legislative, also das Recht zur Gesetzgebung, „gemeinschaftlich durch den König und durch zwei Kammern ausgeübt“ werden musste. „Zu jedem Gesetze“, so bestimmte die Verfassung (Art. 60) war die „Übereinstimmung des Königs und beider Kammern“ erforderlich. Ein Gesetz kam also nur zustande, wenn König, Herrenhaus (Erste Kammer) und Abgeordnetenhaus (Zweite Kammer) zustimmten – und ab 1860/61 stellte sich das Abgeordnetenhaus quer.

Hintergrund waren die Pläne von Wilhelm I., die preußische Armee umfassend zu modernisieren und zu vergrößern, verbunden mit einer beträchtlichen Budgeterhöhung. Der spätere König, der 1858 Regent für seinen erkrankten Bruder Friedrich Wilhelm IV. geworden war, ließ 1860 einen Gesetzentwurf zu einer umfassenden Heeresreform einbringen. Doch das preußische Abgeordnetenhaus, in dem die Liberalen die größte Gruppe stellten, verlangte Kompromisse und versperrte sich einer pauschalen Zustimmung zum Militäretat. Dieser so genannte „Heereskonflikt“, der von 1859 bis 1866 währte, entwickelte sich zu einem schweren Verfassungskonflikt, in dem es nicht nur um die Finanzierung der Heeresreform, sondern auch um die Machtverteilung zwischen Krone und Parlament in Preußen ging.

Otto von Bismarck

Entschieden wurde der Konflikt durch Otto von Bismarck, den Wilhelm I. am 23. September 1862, auf dem Höhepunkt der höchst verfahrenen Situation, zum neuen Ministerpräsidenten Preußens ernannte. Nach ergebnislosen Versuchen, im Konflikt zu vermitteln, setzte sich Bismarck über das Parlament hinweg – und „löste“ den Konflikt durch Verfassungsbruch auf. Das Parlament wurde vertagt, schließlich aufgelöst, und zumindest anfangs spielte Bismarck sogar mit dem Gedanken an eine Abschaffung von Wahlrecht und Verfassung. Zwar ließ er von diesem Gedanken letztlich ab, weil dieser Staatsstreich keine langfristig stabile politische Ordnung hervorzubringen verhieß, aber selbst in diesem Akt der Anpassung seiner Politik blieb er seinem Handlungsprinzip treu, die Wahl seiner politischen Mittel den Interessen des Staates unterzuordnen. Da „das Staatsleben auch nicht einen Augenblick stillstehen“ dürfe, würden Konflikte, in denen der Stillstand drohe, „zu Machtfragen“, lautet Bismarcks Rechtfertigung, die in die drohend klingende Ankündigung mündete: „Wer die Macht in den Händen hat, geht dann in seinem Sinne vor“.

Nachdem Bismarck anfangs versucht hatte, den Konflikt durch eine Politik der Vermittlung mit den Liberalen zu lösen, ging er schließlich dazu über, die ungelöste Verfassungskrise mit einer Politik der Mobilisierung gegen die Liberalen zu beenden. Trotz persönlicher Anfeindungen und gegen allen öffentlichen Protest hielt er an einem Konfrontationskurs fest, auf dem Macht vor Recht rangierte: Er war bereit, auch ohne Zustimmung des Parlaments und ohne bewilligten Haushalt zu regieren, ging immer wieder mit repressiven Mitteln gegen Beamte, Abgeordnete und die Pressefreiheit vor oder versuchte, mit veröffentlichten Gegenanzeigen und gerichtlichen Verleumdungsprozessen die Glaubwürdigkeit von Kritikern zu erschüttern und Gegner zu zermürben. Im Grunde setzte er um, was er zu Beginn seine Amtszeit angekündigt hatte. In der vielleicht berühmtesten Rede seiner vierzigjährigen Politikerlaufbahn fielen jene Sätze, die in die Geschichte eingingen und mit Bismarcks Namen verbunden blieben. Sie lauteten: „Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. […] Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden […] – sondern durch Eisen und Blut.“

Die martialisch klingenden Sätze dieser als Blut-und-Eisen-Rede bekanntgewordenen Ansprache sind in der Forschung unterschiedlich interpretiert worden. Übereinstimmend wird Bismarck als Machtpolitiker gesehen, der eine pragmatische, bisweilen grundsatzlos und widersprüchlich erscheinende Politik betrieb, die sich nicht an Idealen oder Ideologien, sondern vor allem an eigennützigen, machtegoistischen Staatsinteressen Preußens orientierte. Weil er den Hauptzweck aller Politik in der Sicherung der Existenz des preußischen Staates sah, wurde die Vergrößerung preußischer Macht in Deutschland und Europa zum obersten Ziel.

Mehr als ein Vierteljahrhundert stand Bismarck an der Spitze der Regierung. Von 1862 bis 1890 war er – mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 1873 – Ministerpräsident in Preußen, von 1867 bis 1871 zugleich Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, von 1871 bis 1890 sodann erster Reichskanzler des Deutschen Reiches. Zweifellos gehört er zu den bedeutendsten Staatsmännern – und sicherlich auch zu den umstrittensten. Vielen erscheint er noch heute als ein Mann voller Widersprüche. Er brillierte als Redner und Stilist – und irritierte mit seiner Reizbarkeit und Skrupellosigkeit. Er glänzte durch Bildung und Humor – und war maßlos beim Essen und Trinken. Erst führte er drei blutige Kriege, um den deutschen Nationalstaat zu gründen, und anschließend betrieb er eine fein austarierte Politik der Statussicherung, die auf Verhinderung eines Krieges in Kontinentaleuropa ausgerichtet war.

Reichseinigung „von oben“

„Wir verfolgen keine Macht-, sondern eine Sicherheitspolitik“, versicherte Bismarck in späteren Jahren, und diese Formel traf auf paradox-plausible Weise insofern tatsächlich zu, als in seinem politischen Selbstverständnis die Macht Preußens in Deutschland und Europa vergrößert werden musste, weil nur so die Existenz des preußischen Staates als Großmacht gesichert werden konnte. Aus der Logik dieses Zusammenhanges von Ziel und Zweck ergab sich jedoch eine selbstgefährdende Konsequenz: Wenn zur Bewahrung von Preußens Großmachtanspruch ein preußischer Machtzuwachs notwendig wurde, forderte genau diese Machtzunahme wiederum jene europäischen Staaten heraus, die an der bestehenden internationalen Ordnung und dem Gleichgewicht der Mächte festhalten wollten. Bismarck war sich dieses Sicherheitsdilemmas seiner Politik sehr wohl bewusst und versuchte – mit durchaus großem Geschick –, die europäischen Mächte zum Gewinn Preußens gegeneinander auszuspielen.

Für einen preußischen Machtzugewinn war Bismarck auch bereit, sich (Teile der) Forderungen der Nationalbewegung zu eigen zu machen, zumal der außenpolitische Erfolg zur Überbrückung innenpolitischer Differenzen beitragen konnte. In diesem Sinne schickte er am 10. Juni 1866 einen preußischen Bundesreformplan an die deutschen Regierungen, der die „Grundzüge einer neuen Bundesverfassung“ umriss. Vorgesehen war die Umwandlung des Deutschen Bundes vom Staatenbund zum Bundesstaat in Gestalt der kleindeutschen Lösung sowie die Einrichtung eines Nationalparlaments, das nach dem Wahlgesetz der Frankfurter Nationalversammlung gewählt werden sollte. Was von Preußen im Jahr 1849 noch abgelehnt und bekämpft worden war, wurde 1866 von Preußen nun selbst vorgeschlagen: Die Schaffung eines kleindeutschen Nationalstaates mit einer „Volksvertretung“, die nach einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht gebildet werden sollte.

Unverkennbar war, wie Bismarck die Interessen der Nationalbewegung als Interessen des preußischen Staates reklamierte, um die öffentliche Meinung und insbesondere die liberale Bewegung für seine Reichseinigungspolitik zu gewinnen. Da Bismarcks Reichseinigungspolitik in Teilen des liberalen Lagers tatsächlich wachsenden Rückhalt fand, festigte der Kurs der nationalen Einigung zugleich auch seine Stellung, erst recht, als sich das Parteienlager umformatierte.

Von Beginn an waren „Freiheit“ und „Einheit“ (d.h. die Forderung nach rechtstaatlichen Strukturen und politischen Rechten sowie nach Schaffung eines kleindeutschen Nationalstaates mit einer Volksvertretung) die beiden Kernthemen des liberalen Lagers gewesen. Unter Bismarck ließ sich zwar ein Fortschritt für die Nationalstaatsgründung, nicht aber ein Durchbruch für eine Freiheitsentwicklung erhoffen. Und so spaltete sich das liberale Lager auf, von dem der eine Teil an der Lösung der nationalen Frage mitwirken wollte – und der deshalb die Forderung nach Einlösung politischer Rechte zurückstellte. Die Nationalliberale Partei, die sich nach Aufspaltung des liberalen Lagers bildete, wurde in den Folgejahren zur Stütze von Bismarcks Politik – ebenso wie die Freikonservative Partei, die aus einer Aufspaltung des über die Einigungspolitik uneinigen Lagers der Konservativen hervorging.

Mit Bismarcks Reichseinigungspolitik rückte allerdings Österreich in eine Gegenposition zu Preußen, weil auch Wien die „Hegemonie über den Bund“ wolle und Berlin „ihm im Wege“ sei, wie Bismarck bereits 1853 geschrieben hatte. Für „beide ist kein Platz nach den Ansprüchen, die Ö[sterreich] macht“, zeigte er sich überzeugt, „also können wir uns auf die Dauer nicht vertragen. Wir atmen einer dem andern die Luft vor dem Munde fort, einer muß weichen oder vom andern ›gewichen werden‹“. Um diese hegemoniale Position zu erreichen, zog Bismarck sogar den Gedanken an ein Zusammengehen mit Frankreich ins Kalkül – ein Gedanke, mit dem er in konservativen Kreisen auf breite Ablehnung stieß. Doch für Bismarck heiligte der Zweck die Mittel, und dementsprechend sollte sich Preußen, wenn nötig, mit jeder Kraft im Innern und jedem Staat nach außen verbünden können, sofern es dem eigenen Vorteil diente.

Der deutsch-dänische Krieg 1864

„Die einzige Grundlage der Politik eines großen Staates ist der Egoismus und nicht die Romantik“, hatte Bismarck bereits vor seiner Berufung zum Ministerpräsidenten gesagt – und während seiner Amtszeit zeigte sich immer wieder, dass machtstaatlicher Eigennutz seine Politik bestimmte. Um sein Ziel zu verwirklichen, Preußens Macht zum Zweck der Existenzsicherung zu vergrößern, schreckte er auch vor militärischer Gewalt keineswegs zurück – ganz im Sinne einer Denktradition, die den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln begriff. Doch dieser Ansatz bedeutete zugleich, dass Bismarck sich alle Möglichkeiten offenhielt, mit denen sich der weitverbreitete Wunsch nach nationaler Einheit für preußische Machtzwecke instrumentalisieren ließ. Im Grunde ergriff er die Gelegenheiten, wie sie sich ihm boten, und scheute ebenso wenig vor List und Intrige zurück wie vor Erpressung oder Eskalation, um seiner Sache zum Erfolg zu verhelfen. Von der Richtigkeit dieser Politik zeigte er sich immer wieder überzeugt, wenngleich sich bisweilen ein nachdenklicher Unterton in seinen Worten fand: "Ohne mich hätte es drei große Kriege nicht gegeben, wären 80.000 Menschen nicht umgekommen, und Eltern, Brüder, Schwestern, Witwen trauerten nicht. Das habe ich indes mit Gott abgemacht."

Im Sinne einer Gelegenheit, die Bismarck ergriff, gewann er den Rivalen Österreich für einen Waffengang gegen Dänemark. Dort war im November 1863 ein Verfassungsentwurf vorgelegt worden, der das Herzogtum Schleswig enger an das Königreich Dänemarks binden sollte. Preußen nahm diesen Bruch des Völkerrechts, der in der deutschen Öffentlichkeit zu einem Aufschrei der Empörung führte, zum Anlass, um die Spannungen zwischen Dänemark und dem Deutschen Bund zu verschärfen. Im Januar 1864 eskalierte der Konflikt, der als erster Einigungskrieg in die Geschichte eingegangen ist. Er endete im Oktober 1864 mit einer militärischen Niederlage Dänemarks, das Schleswig, Holstein und Lauenburg an die beiden Sieger Österreich und Preußen abtreten musste.

Der deutsch-österreichische Krieg 1866

Nur zwei Jahre später mündeten die Streitigkeiten um die Verwaltung von Holstein und Schleswig in den Deutschen Krieg, der auch als Deutsch-Deutscher Krieg bekannt geworden ist. Seine Ursachen lagen indes sehr viel tiefer, und zwar hauptsächlich im preußisch-österreichischen Dualismus begründet, der von Preußen angefacht worden war.

Bereits am 7. Juni waren preußische Truppen in das von Österreich verwaltete Holstein einmarschiert; am 10. Juni hatte Bismarck seinen Reformplan vorgelegt, der die Neubegründung des Bundes ohne österreichische Beteiligung vorsah. Tags darauf, am 11. Juni, beantragte Österreich beim Bundestag, der preußischen Provokation durch Mobilisierung des Bundesheeres entgegenzutreten.

Bismarck bewertete den am 14. Juni gefällten Beschluss der Mitglieder, die mit 9:6 Stimmen für die von Österreich beantragte Bundesexekution stimmten, als Kriegserklärung. Preußen verkündete daraufhin seinen Austritt aus dem Deutschen Bund, obschon die Bundesakte keine Rücktrittsmöglichkeit vom Bundesvertrag vorsah, und ergriff die militärische Initiative. An Österreichs Seite standen die deutschen Mittelstaaten (Sachsen, Hannover, Bayern, Württemberg, Baden usw.), während Preußen nur einige kleine Staaten auf seine Seite ziehen konnte. Österreich gelang es jedoch nicht, die Truppen der bundestreuen Staaten unter einem gemeinsamen Oberbefehl zu vereinen und gegen Preußens Armee zu mobilisieren.

Die Hauptmacht Preußens stieß über Sachsen nach Böhmen vor und entschied mit dem Sieg über die österreichische Armee am 3. Juli 1866 bei Königgrätz den Gesamtkrieg für sich. Preußen annektierte das Königreich Hannover, die Herzogtümer Holstein und Nassau, das Kurfürstentum Hessen sowie die Freie Stadt Frankfurt am Main, die alle mit Österreich verbündet gewesen waren. Mit diesen Gebietserweiterungen stellte Preußen eine Landverbindung zwischen den brandenburgischen Altprovinzen und dem wirtschaftlich wichtigen Rheinland her. Österreich musste mit den Friedensverträgen die Auflösung des Deutschen Bundes anerkennen und den Weg für die von Preußen angestrebte Neuordnung Deutschlands ohne österreichische Beteiligung freigeben.

Der Norddeutsche Bund

Der außenpolitische Erfolg begünstigte einen innenpolitischen Durchbruch: Anfang September 1866 verabschiedete das Abgeordnetenhaus die von Bismarck eingebrachte Indemnitätsvorlage, die nachträglich die Staatsausgaben für die Heeresreform billigte und dem Kabinett, das seit 1862 ohne einen vom Parlament genehmigten Haushalt regiert hatte, die gewünschte Indemnität erteilte. Preußen kehrte zu einer verfassungskonformen Regierungsarbeit zurück und beendete den anhaltenden Zustand des Verfassungsbruches, den Bismarck mit Berufung auf eine Verfassungslücke begründet hatte. Da, so lautete die so genannte „Lückentheorie“, die Staatsgeschäfte nicht zum Stillstand kommen durften, besaß der Monarch als Souverän das Recht, eigenmächtig eine Entscheidung in all jenen Fällen zu treffen, in denen in der Verfassung keine klaren Regelungen vorgesehen waren – etwa dann, wenn keine Einigung über den Haushalt zustande kam. Auf dieser Grundlage dauerte bereits seit 1862 eine Phase des Verfassungsbruchs an, die nach dem Krieg gegen Österreich an ihr Ende kam. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit der Vorlage Bismarcks zu, dem es mit seiner Einigungspolitik gelungen war, die Nationalliberalen auf seine Seite zu ziehen.

Die Nationalliberalen unterstützten Bismarck, der die Voraussetzung für die Errichtung eines deutschen Staates geschaffen hatte, indem sie den Haushalt nachträglich billigten und rückwirkende Indemnität, d.h. Schutz vor rechtlicher Verfolgung, gewährten; im Gegenzug erkannte Bismarck stillschweigend das Budgetrecht an, ohne das ein Parlament um sein wichtigstes Mitgestaltungsmittel gebracht, faktisch also entmachtet war. Das Ende des Verfassungskonfliktes zeigte, dass Innen- und Außenpolitik zusammenhingen.

Bereits im Vormonat, im August 1866, hatte sich der Norddeutsche Bund konstituiert, der alle deutschen Staaten nördlich der Mainlinie vereinte. Er war kein lockerer Staatenbund mehr, sondern ein Bundesstaat mit einer einheitlichen Außen- und Militärpolitik sowie mit Verfassung und Militär. Der Bund umfasste 22 Gliedstaaten (darunter auch die freien Städte Hamburg, Bremen und Lübeck) und ein Gesamtgebiet von mehr als 415.000 Quadratkilometer mit fast 30 Millionen Einwohnern. Von ihnen lebten 80 Prozent in Preußen, das sich auf mehr als 80 Prozent der Fläche erstreckte.

Dem durch Annexion vergrößerten Preußen kam somit eine Vormachtstellung im neu entstandenen Bundesstaat zu, dessen Gründung die Mächtebalance in Europa veränderte und insbesondere Frankreichs Machtposition schwächte. Allein die Bevölkerungszahl in Preußen war, nicht zuletzt durch die Annexionen, sprunghaft gestiegen: von ca. 18,5 Millionen Einwohnern (vor dem deutsch-dänischen Krieg) auf 24 Millionen (nach Ende des deutsch-deutschen Krieges). Die Einwohnerzahl des Norddeutschen Bund lag zwar noch recht deutlich unter den 37 Millionen Einwohnern Frankreichs, allerdings gab es – anders als im übrigen Europa – in Frankreich im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kein starkes Bevölkerungswachstum mehr. Ergebnis dieser Sonderentwicklung war, dass Frankreich im Verlauf des 19. Jahrhunderts seinen Spitzenplatz als bevölkerungsreichstes Land Mitteleuropas verlor. Tatsächlich wuchs – in einer für Europa untypischen Entwicklung – die französische Bevölkerung in den folgenden 40 Jahren nur um 8,6 Prozent (1871 bis 1911), während die die britische um 54 Prozent und die deutsche sogar um 60 Prozent zunahm. Bereits im Jahr 1911 war dann auch Großbritannien an Frankreich vorbeigezogen: 41,4 Millionen Einwohner Frankreichs zu 42,9 Millionen Einwohnern Großbritanniens zu 65,4 Millionen Einwohnern im Deutschen Reich lauteten die konkreten Zahlen.

Insofern also der von Preußen dominierte Bund den französischen Nachbarn potentiell herausforderte, trug dessen Begründung nicht nur zur Sicherung der preußischen Stellung in Mitteleuropa, sondern zugleich auch zu ihrer Gefährdung bei. Bismarck schloss deshalb geheime "Schutz- und Trutzbündnisse" mit den süddeutschen Staaten, deren Truppen für den Kriegsfall dem Oberbefehl des preußischen Königs unterstellt werden sollten. Mit ca. 200.000 Soldaten, die von den süddeutschen Staaten aufgeboten werden konnten, verschob sich das Kräfteverhältnis noch weiter zu Ungunsten Frankreichs. So standen im Juli 1870 ca. 336.000 französische Soldaten ca. 460.000 deutschen gegenüber.

Formal bewahrten sich die süddeutschen Staaten Baden, Bayern, Württemberg und Hessen jedoch zunächst noch ihre staatliche Unabhängigkeit, wenngleich die erstarkende Nationalbewegung zu einer zunehmenden außenpolitischen Orientierung an den Norddeutschen Bund führte. Zudem schuf, während die politische Einigung Deutschlands noch nicht zustande kam, die militärische Anbindung der süddeutschen Staaten an den Norddeutschen Bund sowie die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Zollverein wichtige Voraussetzungen für die spätere Einheit.

Der deutsch-französische Krieg 1870/71

Angesichts der mit dem preußischen Machtzuwachs verbundenen Kräfteverschiebung in Europa versuchte die französische Diplomatie, um sich für einen möglichen Krieg zu rüsten, Österreich und Italien für ein gegen Preußen gerichtetes Bündnis zu gewinnen. Doch weder die französische noch die preußische Regierung arbeitete seit 1866 auf die Entfesselung eines Krieges zielstrebig hin, und in der Geschichtswissenschaft ist sogar umstritten, ob Bismarck die Errichtung des Norddeutschen Bundes nicht sogar als (Minimal-)Ziel denn bloß als Zwischenstufe angesehen hat. Als jedoch die Spannungen im Zuge der Juli-Krise 1870 eskalierten (in der es um die spanische Thronkandidatur eines Hohenzollern ging, mit der Frankreich eine „Einkreisung“ zu drohen schien), war keine Seite bereit, einem Krieg auszuweichen. Dementsprechend wurde auch unter Fachleuten kontrovers diskutiert, ob die französische oder die preußische Seite die Hauptverantwortung für den Krieg trage – und welche Rolle Bismarck spielte. Manche vertreten die Auffassung, er habe eine kriegerische Konfrontation mit Frankreich nicht ausgeschlossen, aber eine Politik mit offenem Ausgang verfolgt, andere sind hingegen der Ansicht, er sei seit Mitte Juli 1870 zum Krieg entschlossen gewesen. Sicher indes ist, dass Bismarck eine ebenso raffinierte wie perfide Diplomatie betrieb, die Frankreich – nach gegenseitigen Provokationen – am 19. Juli 1870 zur Abgabe der Kriegserklärung verleitete.

Frankreichs Kriegserklärung bestärkte weite Teile der deutschen Bevölkerung in der Ansicht, dass Preußen ein Verteidigungskrieg aufgezwungen worden sei – und bewirkte vor allem auch in den süddeutschen Staaten einen Stimmungsumschwung zu Gunsten Preußens, das sich vermeintlich einem Angriffskrieg erwehren musste. Eine Welle patriotischer Begeisterung erfasste nun auch die Deutschen im Süden. Den vertraglichen Verpflichtungen der „Schutz- und Trutzbündnisse“ entsprechend, unterstellten Baden, Bayern, Hessen-Darmstadt und Württemberg ihre Armeen dem preußischen Oberbefehl. Bald schon standen sich Heere von mehreren hunderttausend Mann in einem Krieg gegenüber, mit dem das Zeitalter des industrialisierten Volkskriegs endgültig begann. Der Einsatz von Massenheeren, von Eisenbahn und moderner Waffentechnik, etwa weitreichender Artillerie, bestimmte den Charakter dieses Krieges, in dem fast 190.000 Soldaten getötet und mehr als 230.000 verwundet wurden.

Die Kampfhandlungen, die am 2. August 1870 begannen, erreichten einen Monat später einen Wendepunkt, als die Schlacht bei Sedan zu einer kriegsentscheidenden Niederlage der französischen Truppen und der Gefangennahme des Kaisers führte. Die politischen Folgen dieser militärischen Niederlage waren umwälzende: Zwei Tage später wurde der in deutsche Gefangenschaft geratene Napoleon III. für abgesetzt erklärt, die Monarchie gestürzt und die Republik proklamiert. Die neue „Regierung der nationalen Verteidigung" rief zu einem Volkskrieg auf, der allerdings die Niederlage Frankreichs nicht abwenden konnte: Ende Oktober 1870 kapitulierte die französische Rheinarmee in Metz; Ende Januar 1871 die Hauptstadt Paris; Anfang Februar 1871 kam der letzte französische Widerstand zum Erliegen. Der Frieden von Frankfurt (10. Mai 1871) besiegelte das Ende des Krieges. Frankreich musste das Elsass und Teile von Lothringen an Deutschland abtreten und eine Kriegsentschädigung von fünf Milliarden Franc zahlen. Diese demütigenden Annexionen entwickelten sich zum großen Störfaktor im deutsch-französischen Verhältnis, da die Wiedereingliederung dieser Gebiete in das französische Territorium zu einem zentralen Ziel französischer Außenpolitik wurde.

Das politische System im Übergang vom Norddeutschen Bund zum Deutschen Reich

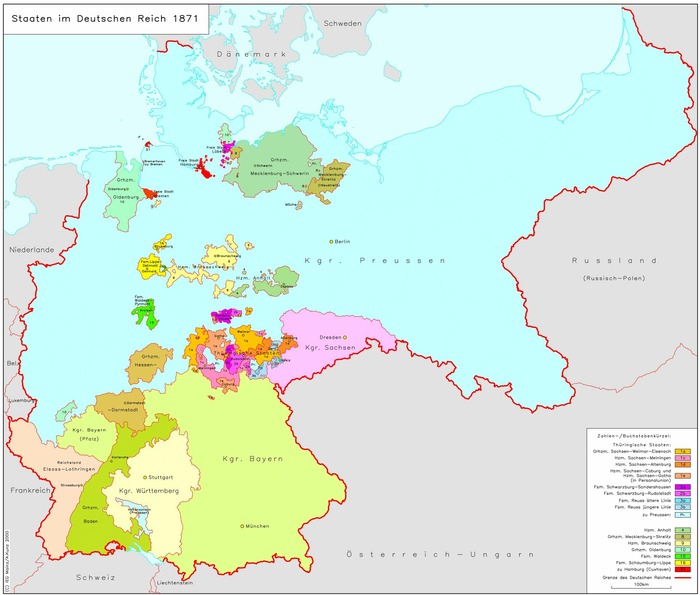

Schon im September 1870, noch während die deutschen Truppen nach Paris vorstießen, hatte Bismarck Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten über einen Beitritt zum Norddeutschen Bund aufgenommen. Zwei Monate später kamen die Verhandlungen zum Abschluss: Nach der Genehmigung der so genannten „Novemberverträge“ durch den Bundesrat, den Reichstag des Norddeutschen Bunds und die süddeutschen Kammern traten die Königreiche Bayern und Württemberg sowie die Großherzogtümer Baden und Hessen zum 1. Januar 1871 dem bereits 1867 entstandenen Bundesstaat bei. Formal handelte es sich also um keine Staatsneugründung im staats- und verfassungsrechtlichen Sinne, sondern um eine durch den Beitritt der süddeutschen Staaten vollzogene Erweiterung und „Umgründung“ des Norddeutschen Bundes, der mit dem Inkrafttreten der Verfassung im deutschen Kaiserreich aufging. Das Deutsche Reich war somit kein Zentral-, sondern ein Bundesstaat, in dem die einzelnen Gliedstaaten weitreichende Kompetenzen, etwa beim Justiz-, Schul- oder Steuerwesen, behielten. Zentrale Kompetenzen in Außenpolitik und Militärangelegenheiten, Sozialpolitik, Zoll- und Außenhandelspolitik sowie bei Wirtschaftsfragen und im Rechtswesen lagen hingegen auf nationaler Ebene, beim Reich.

Dieser Gründungsgeschichte des Kaiserreiches entsprechend, handelte es sich auch bei der am 1. Januar 1871 in Kraft getretenen Bundesverfassung um kein originär neues Staatsgrundgesetz, sondern lediglich um eine überarbeitete Fassung der Verfassung des Norddeutschen Bundes von 1867. Ihr amtlicher Titel lautete „Verfassung des Deutschen Bundes“ – der aber im Verfassungstext bereits den Namen „Deutsches Reich“ erhielt. Dieses vorläufige Reichsverfassungswerk war also vor allem für den Übergang gedacht und wurde bereits am 16. April 1871 durch eine neu redigierte Reichsverfassung abgelöst, die anschießend für fast 50 Jahre, bis zum Oktober 1918, ohne wesentliche Änderungen galt. Eben diese letzte Verfassung ist deshalb zumeist gemeint, wenn auf die Bismarcksche Reichsverfassung verwiesen wird. Auch diese Verfassung, deren amtlicher Titel nun „Verfassung des Deutschen Reichs“ lautete, orientierte sich an den Vorgängerverfassungen, aus denen sie im Grunde hervorgegangen war. Deshalb kannten die Verfassungen des Kaiserreiches – wie die des Norddeutschen Bundes – etwa keine Grundrechte, anders als der Verfassungsentwurf der Paulskirchenversammlung.

Mit dieser Verfassungskontinuität glich auch das politische System in seinen charakteristischen Grundzügen dem des Norddeutschen Bundes. Verfassungstheoretisch war das Reich ein Fürstenbund – ein „ewiger Bund“, zu dem sich die deutschen Fürsten „zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes“ zusammengeschlossen hatten, wie die Präambel der Verfassung betonte. Dementsprechend war der Bundesrat, also die Vertretung der Gliedstaaten, als höchstes Staatsorgan gedacht. Der Vorsitz im Bundesrat, das so genannte Präsidium des Bundes, stand dem König von Preußen zu, der den Titel „Deutscher Kaiser“ führte. Das heißt: Anders als sperrige Titel vom Bundespräsidium vermuten lässt, handelte es sich um kein Kollegialorgan, sondern um eine Einzelperson, nämlich den preußischen König. Ihm wies die Verfassung zwar Aufgaben eines monarchischen Staatsoberhauptes zu – ohne ihn indes als solches zu bezeichnen. Vielmehr war der Kaiser – nach der Intention der Verfassung – nicht Herrscher des Reiches, sondern unter den Fürsten nur der primus inter pares. Er war Inhaber der Bundespräsidialbefugnisse mit dem Titel eines Kaisers, aber nicht der Souverän des Reiches, den die Verfassung im Bundesrat als Repräsentant der Gesamtheit der Gliedstaaten sah. Er war also kein „Alleinherrscher“ und kein „Kaiser von Deutschland“, was nicht zur (Teil-)Souveränität der Einzelstaaten gepasst hätte, sondern staatsrechtlich nur „Präsident“ des Bundesrates deutscher Fürsten und der Freien Städte, also des formell höchsten Verfassungsorgans. Dass die Verfassung eben diese – naheliegende – Bezeichnung „Präsident“ vermied, mag darauf zurückzuführen sein, dass dieser Titel an die Staatsform Republik erinnerte.

In der Verfassungspraxis kam allerdings nicht dem Bundesrat, sondern dem Amt des Kaisers die zentrale Rolle zu. Er war – in Personalunion – König des weitaus größten Bundesstaates Preußen und oberster Kirchenherr der Protestanten. Zudem war er deutscher Kaiser – und als solcher allein berechtigt, den Reichskanzler, d.h. den Leiter der Reichsexekutive, zu berufen und zu entlassen. Seinem Befehl unterstanden das Reichsheer und die Kriegsmarine des Reichs; der Kaiser erklärte Krieg und schloss Frieden, und er vertrat das Reich nach außen. Diese weitreichenden Machtbefugnisse wurden allerdings durch verschiedene Bestimmungen eingeschränkt. So bedurften alle Staatsverträge der Zustimmung von Bundesrat und Reichstag; zudem mussten die kaiserlichen Anordnungen und Verfügungen, damit sie rechtswirksam wurden, vom Reichskanzler gegengezeichnet werden. Und anders als etwa der US-Präsident war der Kaiser nicht Teil der Regierung – aber er verkörperte, wie auch der von ihm eingesetzte Reichskanzler, ein unitarisches Element des föderal strukturierten Reiches.

Dem Amt des Reichskanzlers, das nahezu identisch mit dem des Bundeskanzlers des Norddeutschen Bundes war, kam eine wesentliche Rolle im politischen System des Kaiserreichs zu. Der Reichskanzler, der in der Geschichte des Kaiserreiches zugleich fast immer auch preußischer Ministerpräsident gewesen ist, führte den Vorsitz im Bundesrat und leitete dessen Geschäfte. Zugleich war er „die“ Regierung (Exekutive) auf Bundesebene, also kein Regierungschef, sondern die Regierung in einer Person, da es keine kollegiale Regierung bzw. keine Minister als Kollegen des Reichskanzlers gab. Geleitet wurden die obersten Reichsbehörden von Staatssekretären, die dem Reichskanzler direkt unterstellt waren und denen gegenüber er weisungsbefugt war; gemeinsam bildeten sie die so genannte „Reichsleitung“. Somit kam dem Kanzler im Grunde als einzigem Amtsträger die Funktion eines verantwortlichen Ministers zu: Durch die Gegenzeichnung der kaiserlichen Anordnungen und Verfügungen, die für ihre Gültigkeit notwendig waren, übernahm er die Verantwortlichkeit. Verpflichtet war er zwar nur gegenüber dem Kaiser, allerdings auch zur Zusammenarbeit mit dem Reichstag genötigt (was die formal bestehende Kandidatenauswahlfreiheit des Kaisers einschränkte), da alle Reichsgesetze die Zustimmung von Bundesrat und Reichstag brauchten, um in Kraft treten zu können.

Der Reichstag, wie Kaiser und Kanzler unitarisches Element des Reiches, wurde alle drei und ab 1885 alle fünf Jahre gewählt, und zwar in allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen. Dieses im europäischen Vergleich fortschrittlich-demokratische Wahlrecht galt jedoch nur für alle Männer (ab 25 Jahren) – Frauen blieben hingegen bis 1918 ausgeschlossen. Um oppositionelle Kräfte der nationalen und liberalen Bewegung für seine Politik einzunehmen, hatte Bismarck bereits 1866 die Einrichtung eines Nationalparlaments vorgeschlagen, das nach dem Wahlgesetz der Frankfurter Nationalversammlung bestimmt werden sollte – und hinter diese Festlegung konnte der Kanzler, obwohl er als Monarchist die Demokratie ablehnte, nicht mehr zurück. Bismarck mag darauf gesetzt haben, dass das Wahlrecht, nach dem die Reichstagsabgeordneten mit der absoluten Mehrheit der Stimmen direkt in ihren Wahlkreisen gewählt wurden, zur Begünstigung von Liberalen und Konservativen, die seine Regierung stützten, führen würde – und dass Kaiser und Kanzler genügend Druckmittel besaßen, weil der Monarch mit seinem Recht zu vorzeitigen Parlamentsauflösung die Politik in seinem Sinne beeinflussen konnte. Doch eine Parlamentsauflösung zog anschließend Neuwahlen nach sich, die nicht zu veränderten Kräfteverhältnissen im Reichstag führen mussten. Und das Wahlsystem benachteiligte zwar tatsächlich die Demokraten – aber Verschiebungen in der wachsenden Bevölkerung, insbesondere die Herausbildung der Arbeiterbewegung, zogen, trotz der strukturellen Benachteiligung, einen, auf die Gesamtheit der Reichstagswahlen besehen, tendenziell ansteigenden Mandatsanteil für demokratischen Parteien nach sich. Das Verfassungssystem des Kaiserreiches hatte also ein Strukturproblem, dessen Auswirkungen in ihrer gesamten Tragweite wohl von Bismarck nicht vorausgesehen worden sind: Des Kaisers Regierung brauchte für ihre Gesetze eine Mehrheit im Reichstag, in dem die (demokratische) Opposition tendenziell immer stärker wurde. Dieses Strukturproblem zwischen dem Parlament und den Regierungsgewalten musste sich keineswegs zwangsläufig und schon gar nicht geradlinig zugunsten einer Parlamentarisierung des Reiches auflösen. Aber der Reichstag gewann eben doch im Laufe der Zeit zunehmend an Bedeutung, weil immer breitere Bevölkerungsschichten ihr Interesse auf das Parlament richteten, durch das sie sich vertreten sahen. Diese Entwicklung verstärkte wiederum die – bis 1848 und noch weiter zurückreichenden – demokratische Tendenzen, die eine weitere Demokratisierung des Landes begünstigten. Ihnen standen allerdings die – etwa im Verfassungssystem erkennbaren – obrigkeitsstaatlichen, nationalistischen und militaristischen Prägungen des Reiches gegenüber, die genauso zur komplexen Existenz des gar nicht auf deutschem Boden begründeten deutschen Nationalstaates gehörten.

Die „Reichsgründung“

„Gegründet“ worden war der deutsche Nationalstaat mit dem Inkrafttreten der „Verfassung des Deutschen Reichs“ zum 1. Januar 1871, als der Norddeutsche Bund im deutschen Kaiserreich aufging. Zwar markierte im öffentlichen Bewusstsein – wie auch im rückblickenden Urteil – die feierliche Kaiserproklamation den eigentlichen Reichgründungsakt. Doch in staatsrechtlicher Perspektive stellte diese Kaiserausrufung nicht die Konstituierung des Nationalstaats, sondern nur den Amtsantritt des Kaisers dar.

Am 18. Januar 1871, noch während die Belagerung der französischen Hauptstadt andauerte, marschierten deutsche Truppen in Paradeuniform zum Takt von Marschmusik vor dem unweit von Paris gelegenen Schloss von Versailles auf, in dem sich das Große Hauptquartier der deutschen Armee befand. Im prachtvollen Spiegelsaal waren mehr als 1.000 Personen versammelt, als Wilhelm I. der Kaisertitel angetragen wurde: Repräsentanten der deutschen Fürstenhäuser, Generäle und Offiziere, zudem Vertreter von Hof- und Staatsbehörden standen auf der einen Seite des Saales, auf der anderen Unteroffiziere und einfache Soldaten, die sich im Kampf ausgezeichnet hatten. Nach einem Feldgottesdienst ging, wie sich ein Zeitzeuge erinnerte, „in prunklosester Weise und außerordentlicher Kürze das große historische Ereignis vor sich, das die Errungenschaft des Krieges bedeutete: die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches."

Die improvisierte Inszenierung des historischen Moments passte zu den bis zuletzt existenten Schwierigkeiten. So hatte Preußen gegenüber den süddeutschen Staaten einige Zugeständnisse machen und etwa dem bayerischen König Ludwig II. geheime Geldzahlungen zusichern müssen, damit er den Kaisertitel für den preußischen König akzeptierte. Zudem war man sich noch am Vortag des Festaktes über den genauen Wortlaut der Proklamation uneins gewesen: Wilhelm I. verlangte, als „Kaiser von Deutschland“ ausgerufen zu werden. Bismarck hingegen favorisierte den Titel „Deutscher Kaiser“, da er Widerstände durch die Könige von Württemberg und Bayern gegen die deutsche Einheit befürchtete, wenn im Kaisertitel ein Herrschaftsanspruch über die nicht-preußischen Bundesstaaten erkennbar wäre. Friedrich I., der Großherzog von Baden, umging geschickt die Herausforderung, Wilhelm I. offiziell als „Deutschen Kaiser“ oder als „Kaiser von Deutschland“ titulieren zu müssen, als er bei der Kaiserproklamation ein erstes „Hoch lebe Kaiser Wilhelm“ auf seinen Schwiegervater ausrief.

Die Symbolik der Ausrufung reichte indes weit über die Titelfrage hinaus. So wurde Wilhelm I. in der Hauptresidenz der französischen Könige zum deutschen Kaiser ausgerufen, also an jenem Ort, der wie kein anderer den Glanz und Ruhm des Königtums der Bourbonen versinnbildlichte. Somit kam der Proklamation des Hohenzollernkönigs im Prunksaal des Schlosses eine weit größere Bedeutung als nur der einer „Staatsgründung“ zu: Sie erschien in französischer Sicht – zumal in einer Zeit, in der Kategorien wie Ruhm und Ehre von eigenem Rang gewesen sind – als Demütigung, ja nachgerade als Affront. Im Verbund mit Gebietsabtretungen und Kriegsentschädigung, in die Frankreich vier Monate später, im Frieden von Frankfurt, einwilligen musste, trug die nationale Erniedrigung somit zur weiteren Vergiftung des ohnehin schwierigen Verhältnisses bei.

In diesem Sinne dynamisierte der Ausgang des deutsch-französischen Krieges einen Geist der Revanche, mit dem die Gegnerschaft zugunsten der so genannten „Erbfeindschaft“ eskalierte. Manche Zeitgenossen, die diesen Krieg gegen Frankreich als „Abschluss der unvollendeten Freiheitskriege“ und gar als „endgültige Abrechnung“ oder „letzten Krieg“ gefeiert hatten, erlebten noch innerhalb der kurzen Zeitspanne ihres Menschenlebens die (vorläufige) Tragweite ihres Irrtums: Am 28. Juni 1919, nachdem der Erste Weltkrieg mehr Opfer auf dem französischen Kriegsschauplatz als anderswo gefordert hatte, musste das Reich einen Friedensvertrag unterzeichnen, der auch die Rückgabe des 1871 eingegliederten Reichslands Elsaß-Lothringen umfasste. Ort des Friedensschlusses war, was auf die Wirkungsmacht der Symbolik verwies, der Spiegelsaal des Schlosses, an dem ein knappes halbes Jahrhundert zuvor die „Reichsgründung“ stattgefunden hatte.

Doch in der „Reichsgründung“ materialisierte sich nicht nur die nationale Demütigung der Franzosen, sondern auch ihre militärische Niederlage, die eine Machtverschiebung auf dem europäischen Kontinent zur Folge hatte. Fortan kam nicht mehr der französischen, sondern der preußischen Monarchie die Führungsrolle zu, der in einer historischen kurzen Zeitspanne von nur 170 Jahren der Aufstieg vom „Spielball“ europäischer Großmächte zum Machtzentrum in Europa gelungen war. Als Datum der Kaiserproklamation ist deshalb bewusst der 18. Januar auserkoren worden, jener Tag, an dem im Jahr 1701 Friedrichs III. von Brandenburg zum ersten preußischen König Friedrich I. gekrönt und somit das Königreich Preußen gegründet worden war.

Mit dem Krönungsakt von Versailles, der zum Gedenktag der Reichsgründung wurde, begann die Geschichte des Nationalstaates der Deutschen, mit der sich für viele der alte Wunsch nach nationaler Einheit zu erfüllen schien. Doch bei der Herstellung der Einheit, die seit mehr als einem halben Jahrhundert ein wesentliches Ziel des liberalen Bürgertums gewesen war, spielten die Bürger keine maßgebliche Rolle. Vielmehr wurde die Einheit vor allem von den Kräften der alten Ordnung ins Werk gesetzt, ohne das ihr eine politische Willensbildung durch das Volk vorausgegangen wäre. Nachdem in der Revolution von 1848/49 eine – letztlich gescheiterte – Reichsgründung „von unten“ versucht worden war, konstituierte sich 1871 der deutsche Nationalstaat in einer „Reichsgründung von oben“, die zwar die Einheit verwirklichte, nicht aber jene Freiheit brachte, auf die sich Liberale und Demokraten 1848/49 geeinigt hatten. Zu einer parlamentarischen Demokratie, die in der Verfassung von 1849 zwar nicht festgeschrieben, aber durch sie wohl herbeigeführt worden wäre, wurde das Reich erst am Ende des Ersten Weltkrieges.

Was der nationale Überschwang des historischen Moments überdeckte, trat im Laufe der Zeit immer deutlicher zutage: Der innere Zusammenhalt im neuen Nationalstaat war von Beginn an fragil, weil wichtige politische und gesellschaftliche Kräfte, etwa das katholische Zentrum als Vertretung der Katholiken oder die beständig an Zulauf gewinnende Sozialdemokratie, die sich als Interessenvertretung der wachsenden Schicht der Arbeiter verstand, andere Staats- und Verfassungsvorstellungen entwickelten.

Die „halbhegemoniale“ Stellung des Kaiserreiches

Aufgrund seines demographischen, ökonomischen und militärischen Potentials bildete sich mit dem von Preußen dominierten Kaiserreich ein neues Machtzentrum in Kontinentaleuropa heraus – das gerade deswegen das überlieferte Staatensystem Europas zu erschüttern drohte. Je stärker nämlich das Reich erschien, desto bedrohlicher wirkte es auf seine Nachbarn und Gegner – die sich umso wahrscheinlicher in einer antideutschen Koalition zusammenfinden mussten. Für Bismarck wurde die Gefahr von Bündnissen europäischer Mächte gegen Deutschland zum ständigen „Albtraum“, wie er in seinen Lebenserinnerungen schrieb: Das Reich, das von den anderen Staaten als Bedrohung wahrgenommen wurde, war nämlich nicht mächtig genug, um einer kollektiven Bedrohung standhalten zu können. Zwar waren Deutschlands Machtressourcen größer als die jeder andere europäischen Kontinentalmacht, aber eben kleiner als die einer Koalition mehrerer oder gar aller Mächte, die das Reich umgaben.

Kurzum, das Reich war zu schwach, um in Europa zu dominieren, aber zu stark, um sich problemlos in das europäische Mächtesystem einzufügen. Diese „halbhegemoniale Stellung“, wie in der Geschichtswissenschaft (nach dem Historiker Ludwig Dehio) die spezifische Rolle Deutschlands bezeichnet wird, machte das Kaiserreich – im Denken der Zeit – zu einer gleichermaßen gefährlichen wie zugleich gefährdeten Großmacht, die eben keine Hegemonialmacht war.

Dieses machtpolitische Dilemma der halbhegemonialen Gründung konnte, wie manche Zeitgenossen in Deutschland dachten, nur durch den Aufstieg zur „vollen“ Hegemonie aufgelöst werden: Das Reich musste, so ihre Ansicht, die Grundlagen seiner Existenz sichern, indem es seine Macht bis zur Hegemonie über den Kontinent erweiterte. Dieser machtpolitische Aufstieg erschien ihnen umso wichtiger, als sie die Gefahr einer Einkreisung des in der europäischen Mitte liegenden Reiches durch die anderen Mächte fürchteten. Doch weil sich der machtpolitische Aufstieg nur gegen die anderen Staaten erreichen ließ, erhöhte dieses Kalkül zugleich das Risiko für militärische Eskalationen, zumal der Krieg ohnehin für alle Mächte der damaligen Zeit eine Ultima Ratio war. Verschärfend kam ein ideologisches Moment hinzu: Im Sinne der sozialdarwinistischen Theorie, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Anhänger gewann, wurde das Denken in den Kategorien vom Kampf ums Überleben zu einer Triebkraft, die das macht- und geopolitische Problem verstärkte. In diesem »Kampf ums Dasein«, wie eine zeitgenössische Formel lautete, musste sich das Reich behaupten – und deshalb, notfalls mit Gewalt, mit Krieg, die „halbhegemoniale“ Stellung seiner Gründung überwinden. Doch dass dieser Aufstieg, der die Sicherheit des Reiches steigern sollte, zugleich die Sicherheit des Reiches gefährdete, beschreibt den paradoxen Zusammenhang, der die Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg begleitete.

Zwar war der 1914 begonnene Krieg kein Resultat der Reichsgründung von 1871, weil Geschichte grundsätzlich nie deterministisch verläuft und auch die Geschichte des Kaiserreiches unter den Vorbedingungen der Gründungsphase eine ganz andere Entwicklung hätte nehmen können. Aber es gab eben doch verschiedene Grundbedingungen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich prägten. Dazu gehörte die Gründung des Reiches im Sinne der „kleindeutschen Lösung“, die nicht nur nach innen die einzig realistische Lösung war – sondern auch nach außen, weil eine „großdeutsche Lösung“ die Gewichte im Staatensystem noch stärker zugunsten Preußens und Deutschlands verschoben und deshalb den Widerstand der Flügelmächte England und Russland heraufbeschworen hätte. Bismarck, der als Kanzler und preußischer Ministerpräsident die Politik des neu geschaffenen Reiches entscheidend bestimmte, hielt deshalb das Streben nach Machterweiterung für verfehlt; nach seiner Überzeugung musste sie nicht zu mehr, sondern zu weniger Sicherheit führen – und letztlich den Ruin des Erreichten riskieren. Stattdessen sollte, um die Existenz des Reiches abzusichern, das Bedrohungsgefühl der anderen Staaten durch kluge Diplomatie und eine Politik der Selbstbeschränkung, d.h. den Verzicht auf territoriale Expansion, abgebaut werden. Wiederholt erklärte er deshalb, das Reich sei „saturiert“ und müsse von seinen Nachbarn nicht gefürchtet werden.

Doch diese „kleindeutsche Lösung“ brachte im Reich bald schon nationalistische Strömungen hervor, deren Anhänger die Reichsgründung für unvollkommen hielten; nach ihrer Überzeugung sollte die prekäre Sicherheitslage in einer Hegemonie des Reiches und der damit einhergehenden Überwindung des Kräfte(gleich)gewichts der europäischen Staatenordnung behoben werden. Zwar existierten diese nationalistischen Strömungen, die nach Vollendung einer vermeintlich unvollendeten Gründung verlangten, in der Bismarck-Ära noch eher als Randerscheinung. Aber im Laufe der folgenden Jahre gewannen sie immer stärker an Bedeutung, bis sie nach Bismarcks Ablösung im Jahr 1890 in die imperialistisch orientierte Politik des Kaiserreiches mündeten.

Bismarck hatte, mit großem politischen Instinkt, die Einigung des Reiches zwischen 1864 und 1871 in einer offensiven Politik vorangetrieben – die er ab 1871, in gleicher Weise, um den jungen Nationalstaat nicht zu gefährden, in eine defensive Politik überführte. Bei der Schaffung des preußisch-deutschen Kaiserreichs, mit der er den Fortbestand Preußens durch eine Erweiterung zum kleindeutschen Nationalstaat sichern sollte, war der Krieg ein Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele gewesen. Nach dieser Phase der kalkulierten militärischen Aggression, die drei so genannte Einigungskriege überspannte, begann eine Phase der Konfliktvermeidung, die auf die Verhinderung des Krieges ausgerichtet war. Mit kunstvoller Diplomatie versuchte Bismarck, das Kaiserreich ins europäisches Staatensystem zu integrieren; ein komplexes Bündnissystem sollte den Krieg verhindern, und Spannungen zwischen den Großmächten wollte er notfalls die Peripherie ablenken, um so die Mitte Europas vor Kriegen zu bewahren.

Mit Bismarcks Entlassung durch Kaiser Wilhelm II., den ab 1888 amtierenden Enkel Wilhelms I., kam das Ende dieser Außenpolitik. An die Stelle der austarierten Bündnispolitik, die den erreichten Status konservieren sollte, trat die Weltpolitik der Wilhelminischen Zeit, die sich in ihrem Ansatz, dem globalen Ausgreifen, nicht grundsätzlich von der Außenpolitik der anderen Großmächte unterschied, aber aufgrund ihrer Methode, dem konfrontativen Alleingang, und ihrer potentiellen Auswirkung, der Erringung der Welt(vor)machtrolle, entscheidend zur Konflagration von 1914 beitrug.

© Dr. Lars Lüdicke (Deutsche Gesellschaft e. V.)